最大のコツは、この「ギリプラダクシナ」なるものに、効果効能などを「一切期待しないこと」であろう。

実施することで「何事かが起こる」かもしれないのは事実だが、それはその人の資質&事情であり「何も起こらない」ことのほうがはるかに多いのだ。

要するにギリプラダクシナなるものは、「何かを求める・獲得する」ための手段ではないのだ。とりわけ「願望成就」の為に・・・なんてのは殆ど無駄に終わる(爆)

「ハートの中でこの御山に瞑想する者のエゴを根こそぎにしてしまう」というのが、サットグルとしてのアルナーチャラそれ自身なのだから。

ラマナ=アルナーチャラの比類なき臨在と恩寵がハートに一撃する時・・・それは「何ものかを得たい・達成したい」というエゴの働きが消失した状態である。

そしてそれは「静かなる至福」の状態でもあるのだ。達成感などとはまるで本質の異なる、「ただ在る」ということ自体の至福である。

|

|

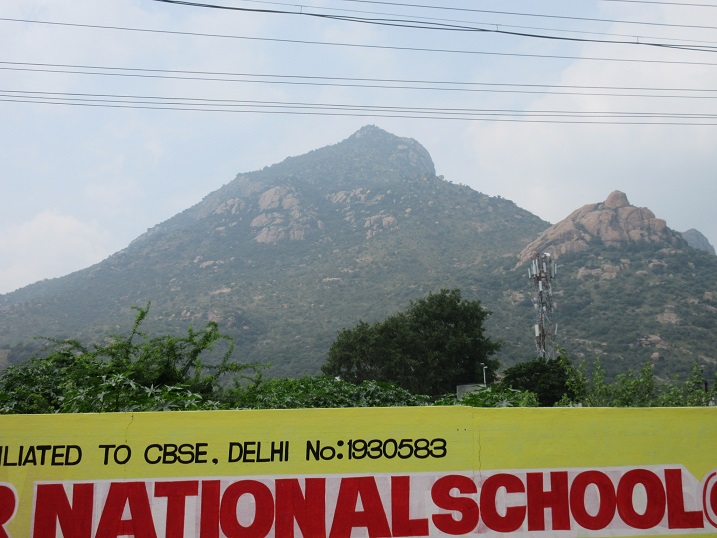

こんなように御山の稜線がギザギザになってくる。 |

|

|

これまた新しく建てられたお堂。 |

|

14年撮影、これはかなり昔からあるのだが、新たに塗装されたばかりのようだ。 |

|

実は「胎内巡り?」みたいな感じで、この中を潜り抜ける。

|

|

どうやら「安産子宝」祈願・願望成就の効用があるらしく、日によっては参拝者がずらりと列を作って(女性の方が多い)順番待ちしている・・・という具合で、小さいながら「人気スポット」の一つ。 |

|

|

裏側から見た内部・・・結構狭いのだが、太ったインド人のおばちゃんたちも頑張って潜り抜ける(笑) もちろん我々外国人も参加できる。 |

|

|

この界隈も新しい商店街が増えてきた。 道の左側はかって茫漠とした空地が広がっていたが、近年では「住宅造成地」が急速に増加の一途をたどっている。 |

|

「パンチェムカ・シュライン」の標識、道路右側である。

|

|

ここからみたアルナーチャラ。

5つの峰が全て見渡せる場所として知られていて、ギリプラダクシナ全行程中のハイライトともいえる場所である。

|

|

「エネルギーに敏感な方」をご案内すると大感激される・・・ことが多い。自身に「霊能力」があることを自覚されている方はここで何かしらを感知されることであろう。 |

|

未明にアシュラム正門からスタートすると、時期によってはここで「日の出」を迎えることにもなり、なかなか素晴らしい荘厳なる光景であろう。 |

|

|

|

望遠でとらえた主峰山頂の様子。 |

|

アウタールートの「近代的整備」状況には、各所それぞれに賛否相半ばが著しいのは事実として、サイト管理人個人の感想としてはこのゾーンの「パースペクティヴが圧倒的に向上した現況は大いに賛同する。 (聞いた話では国全体としての「観光政策増進」方針により、なんと「デリーの中央政府からも資金が出ている」・・らしい) |

|

道路左側からでもこの光景を遥拝できる。 |

|

歩き出すと更に形状が変化していく・・・ |

|

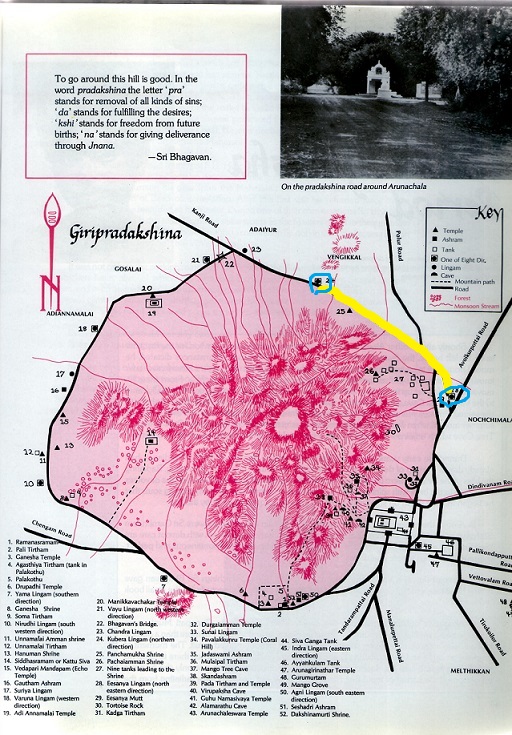

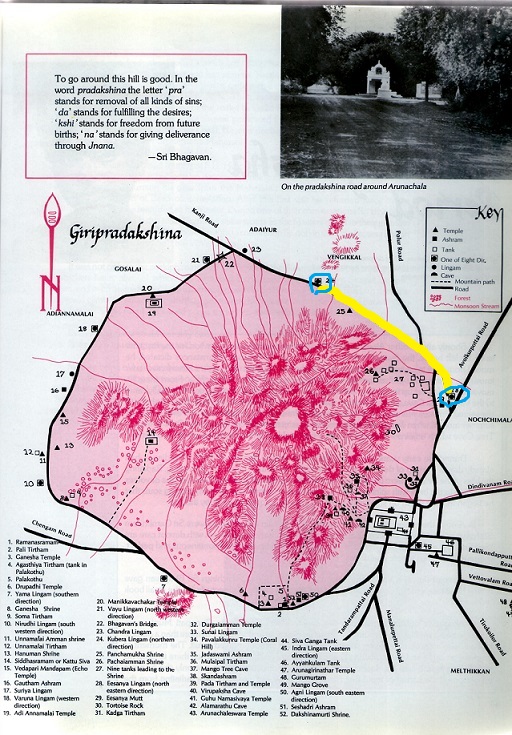

全体のルートマップ、現在地を確認できる(ラマナ・アシュラムは地図の真下辺りになる)。 |

|

|

左側にあるバス整備工場。 出入りに遭遇することも多いので注意。 |

|

この辺りはまだ整備途上であろう。 |

|

|

以前はこの辺りまで来ると稜線の向こうに街の中心であるアルナチャレシュワラ大寺院の巨大な東門がぽつりと見え始めて、 ギリプラダクシナ・ルートも「日常的な生活圏内」に近づいてくる・・のが実感される印象があったが、 近年はこのように麓に次々と建築物が増えて「東門」が見つけ難くなってしまった。 |

|

|

19年撮影の上記とほぼ同じ地点。 |

|

古い並木の一部はご覧のように寄生植物の気根が着地して既に幹と化している。 |

|

|

第3分岐点が見えてきた。 |

|

|

分岐点の中では最も交通量が多く、ここが一番横断するのが厄介な場所。 |

|

|

右折ではあるが、更に旧道(左)と新道(右)に分かれている。 新道の方が距離は短く路面状況は良いが、大型車両がギュンギュン飛ばしている・・のでかなり気忙しい(排気ガスも凄い)。

|

|

|

この流れの切れるのを見計らって横断する・・・。 残念ながら2019年現在でもここには信号はないので要注意。 インドの交通マナーには「歩行者優先」という意識は皆無である!! |

|

横断途中。一応「横断歩道」はあり中央分離帯もあって、道路左側から進入して来る車両の流れが切れるのを待つことが出来る。 |

|

|

ギリプラダクシナとしては、エーサニア・リンガム(8方位北東)の鎮座する旧道を行くのがセオリー。

(旧道もいずれまた新道と合流することになる) |

|

|

19年撮影、何とか渡り切っていざ左の旧道へ。

左側は空地になっていて、「仮設遊園地」など様々なイベントに使用されるほか満月時には臨時のバス・ターミナルとなることもあり、これまた大型車両等の出入りもあるので注意。

|

|

|

分岐点から見たアルナーチャラ。

|

|

手前側の副峰がなんだか「おっぱい」そっくりなのだ(笑) これはもしかしたら南インドを代表するミナクシ女神の神話にまつわるものかも?・・・とサイト管理人は勝手に推測している。 |

|

|

ミナクシ女神の3つ目の乳房のエピソードはこちらをどうぞ!

(アルナーチャラがシヴァ神そのものである・・・ことを念頭におくと、「さもありなん!!」ではないだろうか?) |

|

エーサニア・リンガムの方向を示す標識。 |

|

|

この旧道にも歩道が出来た。

しかしギリプラダクシナとして歩く際は「道の右側を空けておく」という不文律があるため、この歩道を歩くのは仁義にすたる(笑)。 「右側を空ける理由」として、道の右側は、姿なき賢者・精霊などの存在がギリプラダクシナをしているので、人間は彼らの邪魔をしないように!! ・・・ということらしい。

|

|

|

19年撮影、いずれアーケードが増設されるのだろう。 は後述する。 |

|

|

この建物は多分近代的な「火葬場」と思われる(未確認)。 |

|

|

これも最近できたホテル「タミルナドゥ」(エントランスは新道側にある)。 タミルナドゥ州政府観光局直営のホテルで、州内の各観光地にある。 確かに立地的には「マウンテン・ビュー」には申し分ないのだが、なんでわざわざこんなごちゃごちゃした場所に建てたかのか?は理解しがたい(笑) |

|

|

壁の途中にある出入り口、中にあるのは・・・・ |

|

|

実はこの周辺は墓地なのである(2004年撮影)。 つまり先ほど紹介した「ホテル・タミルナドゥ」は墓地の隣に建てられているのだ。 |

|

|

この辺りから見たアルナーチャラ。(2004年撮影) おっぱい型副峰はさておき、主峰がピラミッドのような三角錐に立ち上がっていてどっしりした迫力がある。

|

|

19年撮影、前述の壁が出来たので全容が見え難くなってしまった。 |

|

|

2004年撮影。 更に以前は左側の壁もなく、この旧道は墓地の真っ只中を突っ切って歩く形になっていた。 |

|

19年撮影のほぼ同じ地点。 |

|

|

やがて見えてくる「エーサニヤ・リンガム(8方位の北東)」の入口。 |

|

19年撮影、エーサニヤ・リンガムの隣に作られた建物。 |

|

19年撮影、エーサニヤ・リンガムの入口。 |

|

|

ここが「エーサニヤ・リンガム」 アルナーチャラ山頂から見て北東に位置する。 アシュラム正門から出発した場合、ここまででルート全体の4分の3を歩いたことになる。 |

|

|

例によって高級ホテルの寄贈した看板。 しかし北東の位置なのにこの図上の現在位置表記は何とも煩わしい。 |

|

|

鬼門の方向にあるからか?はさておき、8方位リンガムの中でもここは特殊なものらしい。 かって故・柳田侃先生はここを「大変auspiciousなリンガムです」と言ったので、サイト管理人が「何でauspiciousなのですか?」と尋ねたら、 「auspiciousだからauspiciousなのです!!」 と煙に巻かれてしまった(笑) |

|

|

2004年撮影・・ここはあんまり変化がない。 写真ではよくわからないが、他のリンガムと違って半地下構造になっているのが特徴ではある。 霊能力に優れた人には、ここはやはり何か特別のエネルギーを感じるものだそうだ。 |