その「TALKS」とは、ラマナアシュラムで「聖典」扱いされているほどの最重要書籍であるが、その内容構成は編年体による「記録」の集大成としてのラマナの問答の「膨大なる原資料」であり、「TALKS」それ自体は読者の理解の便宜を図るための「さまざまな見出しのもとに主題別に体系化された構成」とはなっていない。

そしてその「TALKS」の記録者だったムナガラ・ヴェンカタラミアと「秘められたインド」の著者であるポール・ブラントンによる、彼ら自身が記録し続けていた「ラマナの問答」を共同で書籍化するというプランが一方では「TALKS」として結実し、ポール・ブラントンが残したノートを中心にして本書として実現した・・ともいえるであろう。

それに際して本書では、

「さまざまな見出しのもとに主題別に体系化された構成」

第1章 毎日の生活、 第2章 ヨーガとプラーナーヤーマ、 第3章 瞑想の修練、 第4章 サマーディ、 第5章 心、 第6章 エゴ、 第7章 三つの状態、 第8章 マーヤと幻想、 第9章 誕生と死、 第10章 宗教の意味、 第11章 グルと賢者たち、 第12章 真我、 第13章 真我の実現、 第14章 超神秘主義の必要、 付録

としてラマナアシュラムによりアレンジされたわけであるが、上述のように元になったソースが「TALKS」と共通するものが多いだけに、

「TALKS」の主立った内容を「さまざまな見出しのもとに主題別に体系化された構成」として再編集された

・・・という見方も出来るだろう。

☆日本語翻訳出版の経緯

原書の方は「TALKS」の方が先に出版されているのだが(初版は55年に刊行)、日本ではその「TALKS」の翻訳作業は諸般の事情もあってなかなか進展しなかった・・・(ごく一部のみが「南インドの瞑想(おおえまさのり訳編・大陸書房刊)」に収録されていただけである)。

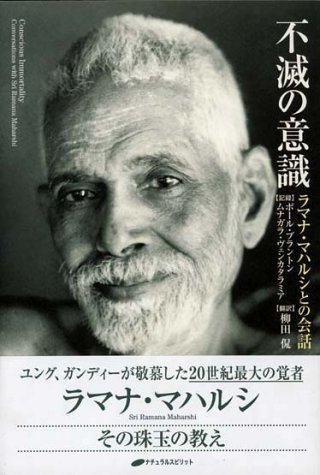

そんな状況下で本書の原書である「Conscious Immortality Conversations with Sri.Rmana Maharshi」が96年の「ラマナのアルナーチャラ到来100周年」を記念して、新たに改訂・整備された「第2版」が出版されたわけだが、その当時現地に定住されていた柳田侃先生(日本ラマナ協会会長・甲南大学名誉教授)が、未だ「TALKS」日本語翻訳が進展していなかった当時にあっては「もっとも適切な問答紹介の書物」として注目されたのである。

>>>>>>

『不滅の意識』にはTALKSと同じ文章が数多く含まれているのです。したがってこの書物はTALKSの内容をテーマ別に配列した、という面もあり、読者にはラマナの教えを知る手軽なハンドブックという役割も期待してよいのです。

またその付録には、TALKSに出てくる貴重なラマナの証言、「かれは身体に属する四つのアーシュラマのいずれをも越えている」こと、「かれはフォーマルな形でイニシェーションを与えない」し「人々が自分はマハルシの弟子だと称するかもしれないが、私は何人も弟子とは考えない」ことなどを再録しています。

~(略)~

TALKSがいつの日か完訳、出版される日が来ることと思います。いわばそのときまでの「つなぎ」として、近く皆様にお届けできる『不滅の意識』が、日本でのラマナ・マハルシの教えのより深い理解と普及にお役に立つことを念じてやみません。

~柳田文献(04年5月15日発行)よりサイト管理人による抜粋引用

<<<<<<

いわば将来における「TALKS」日本語訳完全版の刊行までの「リリーフ」としてこの書籍の翻訳作業を手がけられ、それが先生の生前「最後の仕事」となったのである。

本書の「訳者あとがき」は03年12月7日のディーパムの日に・・となっているが、初版刊行は04年8月31日(先生逝去の15日後)。先生の葬儀に際しては、出版社の計らいにより上梓された同書が納棺されたそうである。

(今回書籍紹介の為に引用した柳田文献は、日本ラマナ協会の機関誌「アルナーチャラ」第55号の巻頭文章からの抜粋だが、「『不滅の意識』(Conscious Immortality)の翻訳を終えてー」と題されたこれらの文章が先生のファイナル・メッセージとなった。)

本書のみが「ナチュラルスピリット」刊行であり、唯一現在でも入手可能なものである。→

また本書出版作業を契機に「ナチュラルスピリット」へ福間巌氏が紹介されることにもなり、以降は福間氏の翻訳で「ナチュラルスピリット」から「ラマナ関連書籍」が複数刊行される状況に繋がっていく・・・という橋渡し的な意味を持つ作品ともなった。

そして柳田先生および日本人信奉者の悲願であった「TALKS」の完全翻訳書籍は、先生の逝去から8年後の2012年暮~翌13年春に渡って、

として結実したのであった。

☆本書の特徴について

1・複数の質問者からの「同じ内容」の質問に対して、ラマナからの様々な回答がそのまま併記されている。

>>>>>

正確さを期するため、マハルシが異なった人々から同じ質問を受けた場合には、われわれは質問とマハルシの答えを繰り返して記し、それらの質問をひとまとめにして分類した。そこで、読者は質問した人に応じてマハルシの言葉がいかに異なっているかを理解することが出来る。彼自身が言っているように、

「それぞれの質問は一定の立場から答えを求めているが、それらは同じ事をたずねている」。

この理由から、マハルシが異なった文脈で再三同じたとえや物語を用いたときには、これをまた繰り返して記述した。

~本書「第2版への覚え書き」より抜粋

<<<<<<

という具合なので内容的には「同じ質問」であっても、その質問をした人それぞれの「背景の違い」に応じてラマナは答え方を変えており、それ故に時には「全く相反する」ような説明を示されたりしていた・・・ということが如実に伝わってくる。

まさにラマナの問答とは「対機説法」だったのであり、単なる「質問への抽象的かつ平板な回答」ではなくて、

「どのような背景からその質問が出てきたのか?」

と同時に、質問が出てくる背景を通して

「『誰が』その質問をしているのか?」

に注意を喚起させる・・ことを常に謀られていたといえるであろう。

それゆえに問答のやりとりを、「知的な文章解釈」としての単なる一般的な「読書」として読んでもあまり面白くない(場合によってははぐらかされている感じで理解できない・・笑)だろう。

むしろ読者個々の背景にもっとも適切な回答を感じ取っていく・・・というような営為になることだろうし、

「この問答を読んでいる『私』とは誰なのか?」

という命題にもアプローチすることになる。

・・そのような辺りを意識してこの書籍に対峙する時、それはまさしくラマナという聖者さんの「臨在」の元に在る・・わけでもある。

2・問答内容が「宗教的・哲学的・形而上学的」ではない、一般日常生活での多岐に渡る項目にも及んでいる。

例えば「煩悩まみれ?」のサイト管理人が本書を最初に手にした際にとても印象に残った問答として・・

>>>>>

質問者 私は性的な過ちを犯してしまいました。

マハルシ たとえあなたが過ち犯したとしても、後であなたが過ちを犯したと考えない限り、それは問題ではありません。真我は何にも気づいておらず、また性欲の放棄は内的なものであって、たんに身体のものではありません。

質問者 私は不貞を犯そうとしました。

マハルシ あなたの妻を持ちつづける方がよいでしょう。

質問者 私は若い隣人の胸を見て夢中になり、しばしば彼女と不貞を犯す誘惑にかられています。私はどうすべきでしょうか。

マハルシ あなたはいつも純潔です。それがあなたの意識であり、あなたを誘惑しあなたが本当の真我と混同しているのは、あなたの身体です。だからまず、誰が誘惑されているのか、誰がそこで誘惑しようとしているのかを知りなさい。しかし、たとえあなたが不貞を犯してもあとでそれについて考えてはいけません。なぜならあなたはそれ自身ではつねに純潔なのですから。あなたは罪人ではありません。

~第1章 毎日の生活 より 道における諸困難 40~41Pに収録

<<<<<

・・・というものであった(笑)。

そしてその内容もさることながら、

・ラマナに対してはこのような質問も可能であった。

・そのような質問にもラマナは真摯に答えられている。

・記録者もそれを「価値判断」せずに収録し、出版に際しても「排除せずに」対応している。

・・・ことがわかるのだが、これらの事柄からはラマナという聖者さんと彼をとりまくサットサンガの雰囲気が、とても親密なものとして読者に伝わってくる一助となる・・のではないだろうか?

本書にも書かれているが、彼のダルシャンは「沈黙」こそがその精髄であり、実際に彼の元に集まっていた人たち全員が「宗教的・哲学的・形而上学的」な高尚・高級な?質問をしていたわけではない。

そのような学識・教養の無い身分の者も数多彼の周囲に集まっていて、彼らは質問するにしても「日常の生活」での(雑多な)あれこれであったし、あるいは全く言葉を発することなくホールに座っているだけの者も少なくなかった・・と言われている。

そしてラマナは全く分け隔て無く、彼らにもその「比類無き臨在と恩寵」を示されていたわけでもある。