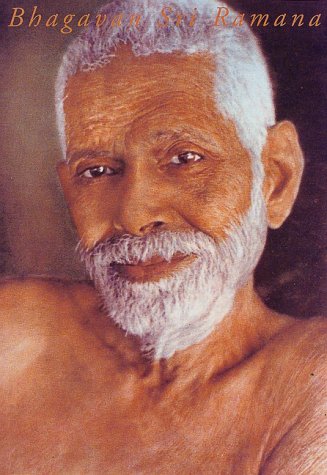

真我は今、あなたの内に

今世紀最大といわれる南インドの聖者、ラマナ・マハリシのシンプルな生き方と教えを、写真二百数十点でひもといた稀有の書

シュリ・ラマナシュラマム編著 柳田侃監訳

出帆新社 98年9月7日刊行 定価2800円+税 現在絶版

ラマナの生誕百周年を記念してラマナアシュラムから出版された「Bhagavan Sri Ramana :A Pictorial Biography」が原本

本書の「監訳者あとがき」によれば、

ラマナ・マハリシは1950年に入寂されたので、現在我々はその肉体を持った姿に接することができない。しかし、幸いなことに、この聖者には無数といってよい程の写真が残されている。その一部を利用して、アメリカのグリーンブラッド夫妻が編集、デザインしてインドのシュリ・ラマナシュラマムから出版されたのがこの本の原書である。日本の読者が本書によって「言語の障壁」を乗り越え、従来の訳書ではわかりにくかったラマナ・マハリシの真実を知ることができればと願っている。

>>>>>>>>>

上記にて、「従来の訳書ではわかりにくかったラマナ・マハリシの真実」というのは、別の柳田文献では、

「ラマナの生涯の大きな、重要な部分を占めるティルヴァンナマライ到着以後の大寺院の周囲やヴィルパクシャ・ケーヴ時代の生活の実態がほとんど紹介されてこなかったことです」

と指摘されているのだが、要するにこの書物はそれらの情報をふんだんに収録した、日本で出版された「最初のラマナ・アルナーチャラの写真集」なのである。

IT環境が発展した現代にあっては、我々はネットを通じてラマナ関連の様々な写真や動画を好きなときに好きなだけ鑑賞することが出来るご時世となったし(ラマナアシュラムからも積極的に各種コンテンツが発信・提供されている)、

デジタル印刷・製版技術の飛躍的進歩のおかげでより鮮明で美しい写真集が続々と出版され、その一部は日本語版としても容易に入手できる(「静寂の瞬間 ラマナ・マハルシとともに」や「アルナーチャラ・ラマナ 愛と明け渡し」)大変恵まれた状況なのである。

(柳田先生は2004年に78歳で逝去されたのだが、もし「もう10年長生きされていたら・・」果たして現在の状況をどのように思われたことだろうか?)

この書籍は日本で出版されたラマナ関連書籍としては4番目である・・・それ以前に刊行された「ラマナ・マハリシの教え」「南インドの瞑想」 「ラマナ・マハルシの言葉」で収録されている写真は、極めて限定された種類のものでしかなく、また大変精度が荒いものである。

当時の日本の信奉者たちには、その程度の写真しか実際に見ることが出来なかったのだ・・それはどうしても「古色蒼然」という印象をもたらし、ラマナの「音声記録」が存在しないこともあって、「沈黙の聖者」というキャプションにより一層の「想像上のリアリティ」を付与することにもなったかもしれない。

(残された様々の問答の記録の質だけでなく量的豊饒さを鑑みれば、彼は決して無口・口下手ではなく、むしろ「多弁・能弁」だったのだ!!・・「沈黙」は彼のグルとしてのイニシェーション伝達の特徴を示すのであって、彼はマウナ(沈黙の行)をしていたわけではない・・これはあくまでサイト管理人の個人的感想であるが)

そんな状況下にあって刊行されたこの書籍には、200数十点に及ぶ写真が収録されているのである。しかも定価2800円+税という価格は当時の「写真集」のお値段の相場からすれば安価であった。

(サイト管理人は、柳田先生が「まあ、今回3000円を切る値段で出せたのは、写真集としては上出来だと思いますよ」と自慢げにニコニコされていたことを記憶している)

そして同時にまだ「ラマナ・マハルシの伝記 賢者の軌跡」が出版される前にあっては、それまで簡略的なストーリーとしてしか紹介されて来なかった、

「ラマナの生涯の大きな、重要な部分を占めるティルヴァンナマライ到着以後の大寺院の周囲やヴィルパクシャ・ケーヴ時代の生活の実態」、

及び更にそれ以前の「出生から「死の体験」を経てティルヴァンナマライに辿り着くまで」の状況が、この書籍には克明に記述されているのである。

という具合で我々信奉者にとっては待望の、そして初の「ラマナ&アルナーチャラの写真集」として発刊された本書なのだが、やはりあれこれ難がある書籍なのでもある。

1つにはこれは「監訳者あとがき」にも提示されていることだが、

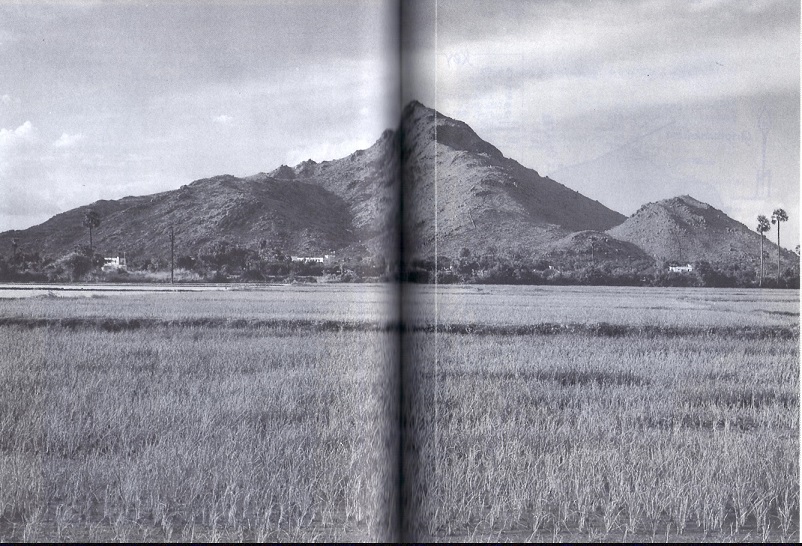

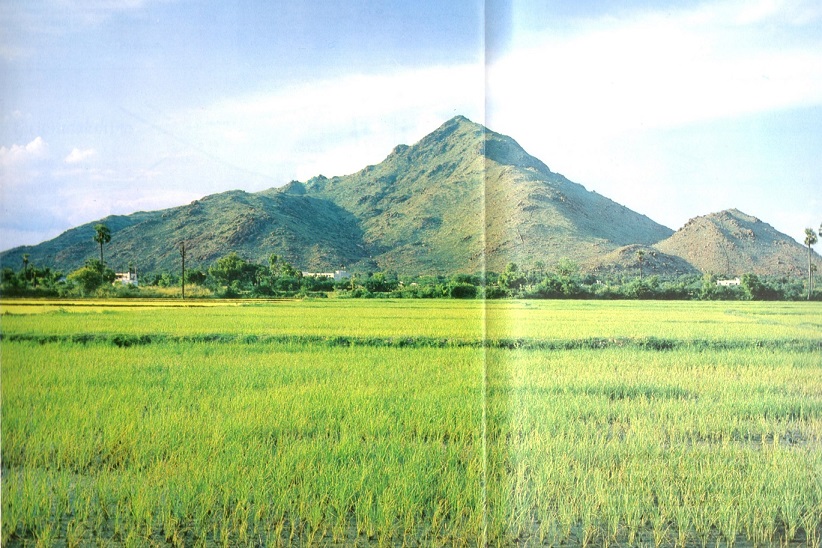

「原書はA4版で、写真もカラーとモノクロを織りまぜた多彩なもので、凝ったデザインが施されていたが、本書ではさまざまな技術的な理由からA5版に縮小し、写真もモノクロに統一せざるを得なかった」

という点で、まあこれらの妥協により2800円というお値段が実現したわけではあるのだが、やはりビジュアル的には原本には見劣りしてしまう感が否めない。

とりわけ残念なのは、90・91ページに見開きで掲載されているアルナーチャラを南側から眺めた全容を撮影した写真である。↓

これが原本ではカラーで、当時としても構図も秀逸な大変美しい写真であるだけに(下図参照)、

何とかこの写真だけでもカラーに出来なかったのか?・・というのが、実はサイト管理人自身の最初のインプレッションだった。

しかも本書に掲載されているモノクロ写真には中央からやや右寄りの部分に縦に一本の白線が写り込んでいるのだが、実はこれの写真は原本では本体よりも更に一回り大きいサイズの差し込み・折り込み仕様となっていて(ページ数に含まれない)、その「折り込み」部分の跡(筋)が日本語版製版にあたって「白線」として残ってしまったのである(上の写真参照)。

二つ目の問題点は、かなり大きな誤解をもたらす誤訳があったことである(今となっては「笑い話」なのだが)。

それは113ページの内容で、

「警官たちが大量の鶏の腿肉を持参して聖堂にやって来たので、バガヴァンはそれらを上手に料理しては彼らを喜ばせた」

という記述であるのだが、ここを読んで???と思われた方は多いのではなかろうか?

「ではバガヴァンも一緒に鶏肉を食べていたのか?」という疑惑が生じてくるのである(笑)

無論厳密に言えば、「真のジュニャーナを体現しているラマナには、通常の意味での戒律的なアヒンサー(不殺生)とそれにともなう菜食の厳守は適用されない 」のではあるが、

実際にはラマナは生涯に渡って菜食を遵守していたと考えられるだけではなく、そもそも警官たちにしても「ヒンドゥ(彼自身はそれを超越していたが)の聖者」への捧げ物として、「大量の鶏の腿肉を持参」する・・というのは、あまりにも不適切でありインドの一般社会的・宗教的常識では考え難い行為である。

実は原本ではこの「鶏肉」にあたる単語は「drum-stick」となっていて、この単語を普通に辞書で引くと「鶏の脚(の肉)」という意味が確かにあるため、そういう下訳になってしまったのを監訳者もうっかり見逃してしまった・・と思われるのだが、

この件についてはサンスクリット&英語に堪能でなおかつインド料理に詳しい知人が、次のように謎を解いてくれたのであった。

この「drum-stick」というのは実はマメ科の植物なのである!

南インド料理の材料にもなり、実際アシュラムの食事にもよく出てくる食材なのだ(現地でも英語名としてはそのように呼称されているようだ)。

・・・アシュラム敷地内外にもこの木があり、ぶら下がっているその鞘を見るとかなり大きく細長くて硬く、まさしく「ドラムを叩くスティック」といった感じなのである。

(このファイル作成のために「南インド料理・食材・ドラムスティック」で検索したら結構ヒットした、上の写真も拾い物である・・南インド料理が一般的に知られるようになった昨今ならではであり、この本の翻訳が進行中だった時代では正体を探り当てるのが困難だったことであろう)

・・ということでこのとき警官達が持参してバガヴァンが調理して振舞ったのはこれの事だった、と考えた方が適切なのではないか?

この見解を柳田先生にも進言し先生も誤謬を認められた経緯があるのだが、果たしてそれ以降の増刷版その訂正が反映しているかどうか?・・についてはサイト管理人は確認していない。

そしてこの書籍もまた現在では絶版状態にあり、やはり中古本市場ではかなりの高値がついてしまっているのが残念であるが、

前述したようにネット上で自由に閲覧可能である昨今では、写真集としての価値は減退してしまった・・と言えようし、「生涯内容の記述」という点でも、より詳細で感動的な内容・文章表現が成されている「ラマナ・マハルシの伝記 賢者の軌跡」が出版され、こちらは容易に入手できる現況にあっては、

サイト管理人個人の見解としては、この書籍は「日本のラマナ紹介の歴史上の重要資料」という位置づけではあるが、特に復刻・再販を希求するには及ばないのではないか?・・・と思う次第である。