「ラマナ・マハルシの伝記―賢者の軌跡」

「ラマナ=アルナーチャラ」に想いを馳せる方には是非一読して頂きたいイチオシの「総合的なラマナ入門書」。

数多くの帰依者にとって、マハルシの生き方はそれ自体が言葉を越えた純粋な教えだった。

彼の眼差し、彼の沈黙、彼の微笑み、彼の愛、言葉で表された教えだけではつかみきれないマハルシから放たれる真我の輝きを、著者アーサーの繊細な文章の背後に感じ取って頂ければ幸いである。

~福間巌氏の「訳者あとがき」の中での言葉(抜粋)

アーサー オズボーン著 福間 巖訳

2006年7月24日 ナチュラルスピリット発刊 2500円+税

原著 Ramana Maharshi and the path of Self-Knowledge

今でこそ「ラマナ・マハルシ」という聖者さんの知名度もなかなか浸透してきたかな?・・・という印象がある。

というのも昨今では「非二元論」の教えが結構もてはやされているご時世だけに、インド哲学の分類でいうところのアドヴァイタ・ベーターンダすなわち「不二一元論」の近代思想史上における「代表的&理想的体現者」である「ラマナ・マハルシ」は、いわば「非二元論」の大親分的な存在?となる・・わけで、

多くの「非二元論」を説くグルやマスター&ティーチャーたちのサットサンガやセミナーや勉強会などなどの機会に、「ラマナ・マハルシ」の名前が登場することが多い模様であり、そういう経緯で初めて「ラマナ・マハルシ」の存在を知る・・・というケースが増えて来ているようである。

そもそも日本にあって「最初にラマナ・マハルシが紹介された」のは、日本のヨーガ界の草分け的大先達である故・佐保田鶴治先生(大阪大学名誉教授・インド哲学専攻)が1973年という時点で、主宰する日本ヨーガ道禅友会の機関誌「道友」の創刊号に、「ジュニャーナ・ヨーガ」の代表的存在として紹介された・・ということになっている。

そんなわけで昔も今も?「非二元論」や「ジュニャーナ・ヨーガ」を理想的に体現した聖者さんとして、それぞれが師事するグルやマスターや先生方から初めて「ラマナ・マハルシ」の名前を聞いて、一体どんな方なのだろう?・・・と興味を抱いて「ラマナ関連書籍」を探してみたりすることになるのだが、

さて「ラマナ・マハルシ」という希有の存在をもっと知りたい・・という際に、その興味のありようは大別して2種類ではないだろうか?

1・「ラマナ・マハルシ」はどのような「教え」を説いたのか?

そしてもう一つは、

2・「ラマナ・マハルシ」はどのような方であり、どのような生涯を送られたのか?

・・ということへの興味であろう。

この書籍は伝記であるが故に、まさしく2をメインとして書かれているわけで、「ラマナ・マハルシ」という不世出の聖者さんの様々なエピソードが判り易く親しみやすい視点で描写されていて、読み物としてもかなり面白く「するするとページが進む!」感じである。

とりわけ誕生~「死の体験」~アルナーチャラへの旅路・・・という部分の記述も大変充実しているわけだが、たまにスピ系雑誌の特集などで「インドの聖地や聖者さん」を一括して紹介する趣旨のコーナーで、

「ラマナ・マハルシはアルナーチャラ山に籠もって覚醒修行をしていた」・「アルナーチャラ山はラマナ・マハルシが悟りを開くために沈黙の行をしていた聖地」

・・・というようなニュアンスの記事が散見されたりもするのだが、これらの説明が我々信奉者たちの視点からすれば、「全く本質を外れている」ことが誠に残念である・・彼は「覚醒修行」のためにアルナーチャラへ来たのではないのだから。

では「ラマナがアルナーチャラへやってきた」経緯とはどういうことなのか?

・・・となるわけだが、この大切な命題が「伝記」には克明に記述されているわけでもある。

因みにラマナの伝記の邦訳としてはこの書籍の他に「沈黙の聖者 ラマナ・マハリシーその生涯と教え」がある。→

同じく伝記であるから内容的にはかなり似通った記述になるのは当然なので、逆に「相違点」の方をいくつか挙げると次のような具合になる。

・収録されているビジュアル資料の量的相違

「沈黙の聖者」の方はそもそも、

「膨大に残されているお写真」をメインに紙面を編集し、文章解説を加え時系列的な「伝記」を構成する。

という目的で作られた書籍であるから、圧倒的なビジュアル資料が収録されていてその点では「伝記 賢者の軌跡」を遙かに凌駕している。

そして写真集としては日本語出版でも後発の「静寂の瞬間」及び「愛と明け渡し」が、日進月歩のデジタル映像処理による製版技術の成果により、遙かに鮮明で美しい写真資料なのであるが、キャパシティの制約&編集方針上「アルナーチャラ到着以前」の画像資料はほとんど収録されていない為、その時代の関係画像資料が解説付きで豊富に収録されている書籍は、日本語翻訳書籍としては「沈黙の聖者」が唯一である。

・文章の質と構成の相違

逆に「伝記 賢者の軌跡」は文章がメインとなるわけだが、サイト管理人の個人的な感想としては、その「文章の魅力」という点では「伝記 賢者の軌跡」の方がかなり感銘を受ける。

これにはいくつか理由があって、「沈黙の聖者」の方は複数のメンバーによる「イベント的」企画として最終的には「ラマナアシュラム」が編集した著作であるのに対し、

「伝記 賢者の軌跡」はアーサー・オズボーンという作者一人による著作であり、彼自身が在世中のラマナと極めて濃密な直接的な交流を重ねた体験の持ち主である・・・ということがもたらす影響がかなり大きい。

(一般的な傾向として、「複数の編集者の手による著書」というのは、メインテーマの共有のために構成が明瞭整然で、「個人的なバイアス」がかなり抑制されることでより「客観的視点」の純度が向上する。しかしその代わりに、「一個の人格」が生み出す文章自体が秘めているある種の「生の切迫感」とでもいうべきエネルギーが、「どうしても殺がれてしまう」感が否めない。)

「沈黙の聖者」の第10章 信奉者たち ではこのアーサー・オズボーンについて、彼の最初のアシュラム訪問の際の様子が次のように書かれている。

>>>>>

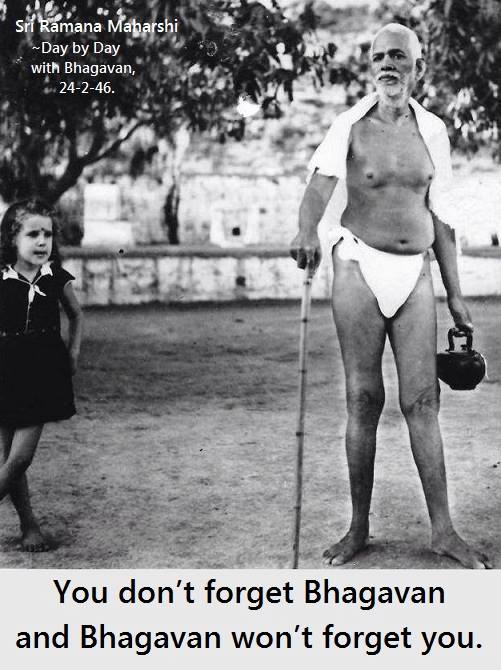

恩寵の印を外部に現すのにいつもは控えめなバガヴァンは、アーサーがアシュラムに歩いてくるのに気づき驚いた。シュリ・バガヴァンの顔は言葉には言い尽くせないほどの優しさと恩寵で輝いていた。バガヴァンはまっすぐにアーサーを見つめ続けた。そこに居合わせた人々はその光景を見ているだけで震えがくるほどだった。アーサーは顔色を変えて、そこに子供のように突っ立っていた。「今までにこれほどの恩寵を受けるに値する人がいただろうか」。アーサーにはこれだけ言うのが精一杯であった。

<<<<<<

そのように恩寵を受けていた著者の個人的状況が大きく文章に反映しているわけで、文面から溢れ出るように迫ってくる著者の熱気・・・それは「至純なるバクティ」がもたらす熱いエネルギーであり、とりわけ最後の方の章で、入滅以降~現在にあってもラマナは「肉体なきグル」として臨在されているのだ・・・ということが感動的に描かれていて、

そこに容易に賛同・感情移入できる「信奉者」にとっては、まさに我が意を得たり!!となる・・のである。

そしてアーサー・オズボーンはアシュラム発行のニューズレター「マウンテン・パス」の編集長を勤めていた人でもあり、やはりそれだけに卓越した文章力&編集のセンスのある人物でもある。

現に「沈黙の聖者」を含む後発の各種「ラマナ関連書籍」では、このアーサー・オズボーン自身のラマナ・アルナーチャラに対する「発言・言動・文章」がかなりの頻度で引用されたりしている・・・わけでもあるし。

従ってこの「伝記 賢者の軌跡」は、「物語」としても高いポテンシャルを有している・・とも言えるだろう。研究資料的で晦渋な内容の解説書とは違って、「するするとページを読み進められる」というのは、「物語」という性質を帯びているからでもある。

・・という状況を鑑みると、「伝記 賢者の軌跡」と「沈黙の聖者」はある種の相補的な関係になっている・・とも言えるわけで、「沈黙の聖者」の豊富な画像資料を眺めつつ「伝記 賢者の軌跡」の文章を堪能する・・のがもっとも理想的な、「ラマナ・マハルシ」はどのような方であり、どのような生涯を送られたのか?・・・へのアプローチなのかもしれない。

(「生涯と教え」は絶版で入手困難・・むしろ原本の方が現地ではたやすくそして安価で入手できる。当然英語ORタミル語版になるが「写真集」と割り切ればさほど障害はない)

「著者の娘たちの言動」のエピソード

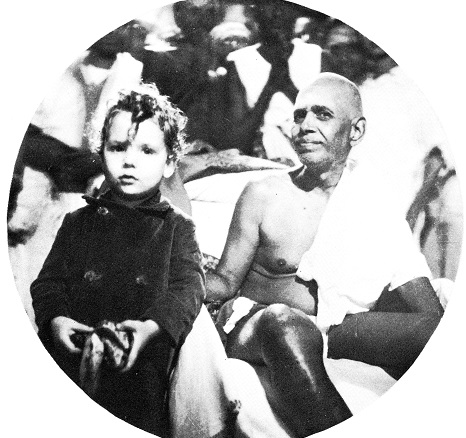

この書籍の中でとりわけ印象的なのは、著者の子供達とラマナのエピソードではないだろうか?

>>>>>

第15章 帰依者たち 297~299ページ

十歳だったキティはこう書き記している。

「今日の夕方、ホールに座っていると、バガヴァーンが私に微笑みかけた。私は目を閉じると瞑想を始めた。目を閉じたとたん、私はとても幸せで、バガヴァーンをとても近くに感じた。彼は本当に私の中にいた。それは楽しかったり何かに大喜びしたりするような感じではなかった。どう言えばいいのかわからないけれど、ただとっても幸せで、バガヴァーンは本当に素敵だった。」

そして七歳だったアダムはこう書いた。

「ホールに座っていたとき、幸せではなかったのでお祈りをしました。そうしたらとても幸せになりました。でも新しいおもちゃをもらったときみたいではなくて、ただバガヴァーンとみんなを愛する幸せでした。」

そして圧巻なのは最後の第17・18章で描かれている「肉体なきグル」の「臨在と恩寵」についての文章であろう。

>>>>>>

第17章 マハーサマーディ より抜粋

「私はどこにも行きはしない。私がどこに行けるというのか? 私はここにいる」

という彼の言葉がいかに重要なものだったかが明らかになっていった。

「ここ」という言葉はいかなる限定も意味しない。むしろ、それは行くことも変わることもない真我、普遍のそれを意味していたのだ。

帰依者たちは内なるバガヴァーンの臨在を感じ、ティルヴァンナーマライに聖なる臨在が息づいていることも感じたために、それを愛と心遣いに満ちた約束と見なしはじめたのである。

第18章 永遠の臨在より 抜粋

彼は今まで以上に内なるグルとなったのだ。彼に依存していた者たちは、彼の導きがより活発でより強力になったと感じている。彼らの想いはよりいっそう彼に集中するようになった。

内なるグルに導くヴィチャーラは、さらにやさしく身近なものとなった。瞑想はより直接的な恩寵をもたらした。良いものも悪いものも同じように、行動の反響はよりすばやく、強烈なものになった。

同 抜粋その2

シュリー・バガヴァーンに生まれてから一度も会ったことのない人の夢の中でも、彼は帰依者の祈りに応えた。今までと変わらず、心の安らぎを与えたのは話された言葉ではなく、言葉を超えた彼の慈愛の魔力だった。

(略)

キリストの物語が十字架の上で終わらなかったように、物語には終わりがなかった。シュリー・バガヴァーンが地上にもたらしたものは、新しい宗教ではなかった。しかしそれはこの霊的暗黒の時代に、あらゆる国、あらゆる宗教から訪れる、理解と切望を胸にした者たちに新たな希望、新たな道を与えたのだった。

それは彼の身体が生きているあいだには終わらなかった。彼の死とともに、彼の導きも終わってしまうことを恐れた人に向かって彼は答えた。

「あなた方は身体を重要視しすぎるのだ」

いまでも彼は、いままでのように、誰であれ彼のもとへ来る者たちを導いている。そして誰であれ、彼に明け渡した者たちを守っている。

真理を探究する者すべてにとって、彼はここにいるのだ。

<<<<<<<<

そんなわけでこの書籍には「ラマナ・マハルシ」の様々なエピソードが盛り込まれていて、その「比類なき臨在と恩寵」というものがよりストレートに伝わって来る!・・・インパクトが極めて強いだけでなく、

基本的な「教えの解説」や、「アルナーチャラ」・「ラマナアシュラム」などの紹介に関しても十分に描かれている・・上に「物語」的資質を帯びていて「容易に読み進められる」だけに、

「ラマナ・マハルシ」についての「総合的・包括的な入門書」としても最適なのではないか?・・・というようにサイト管理人は捉えているので、

「ラマナに興味を持ち始めてまだ日が浅い」方々から「どの書籍が一番お薦めですか?」という質問には、真っ先にこの本を推奨することにしている。

補足・ラクシュミー命日の誤記の指摘

この書籍の213ページにおいて「雌牛ラクシュミー」の入滅の日付が7月18日と書かれているのは誤りであり、これは6月18日が正しい。

もっとも現地における「ジャヤンティ(聖誕祭)」や「アーラーダナ(涅槃会)」などの挙行は「タミル暦」計算で決定されるため、西暦の日付とはずれが生じ毎年その行事が実際に挙行される「西暦での日付」が違ってくる。

これは年によっては、なんと「西暦と約1ヶ月ずれる」ケースも出来するので、このラクシュミーの命日が「西暦で7月18日」となる場合もないわけではない。

追記 翻訳者福間巌氏からのコメント紹介

>>>>>>>

「ラマナ・マハルシの伝記 賢者の軌跡」の英語版原典であるRamana Maharshi and the path of Self-Knowledgeは、

1979年、当時19歳だった私がブッダガヤ(Bodhgaya)の仏教寺院に滞在していたときに、初めて読んだラマナ・マハルシの本でした。