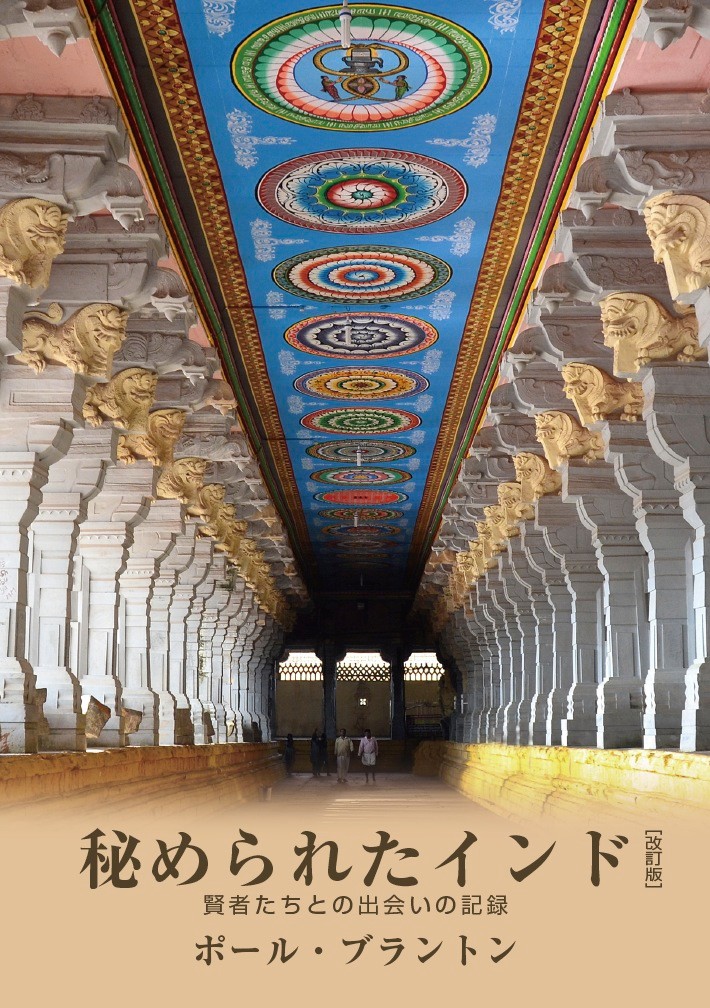

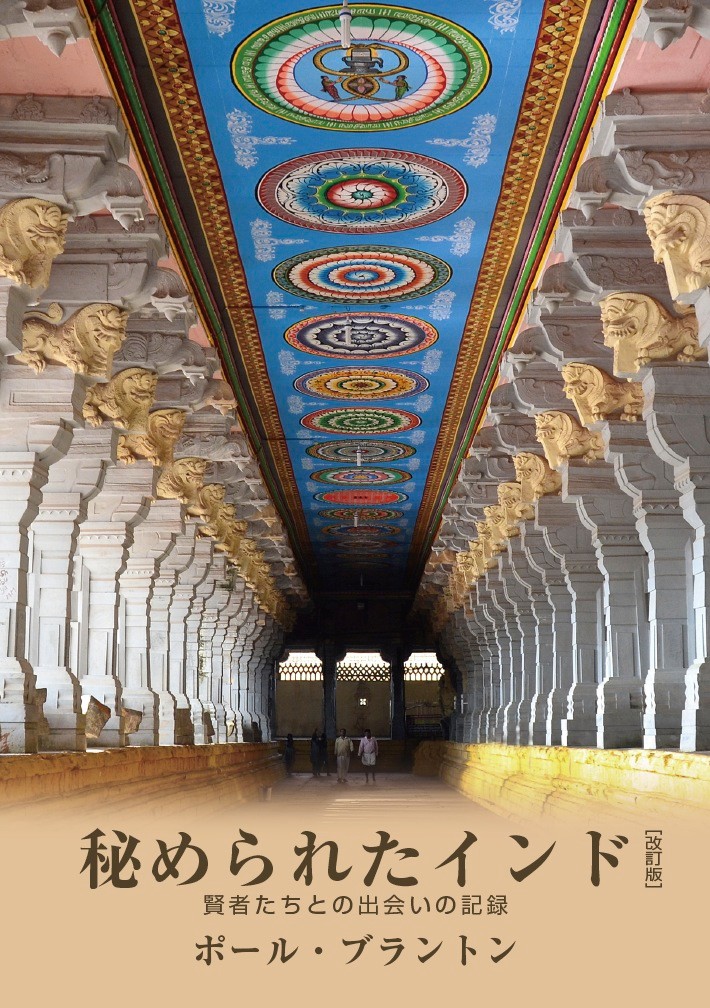

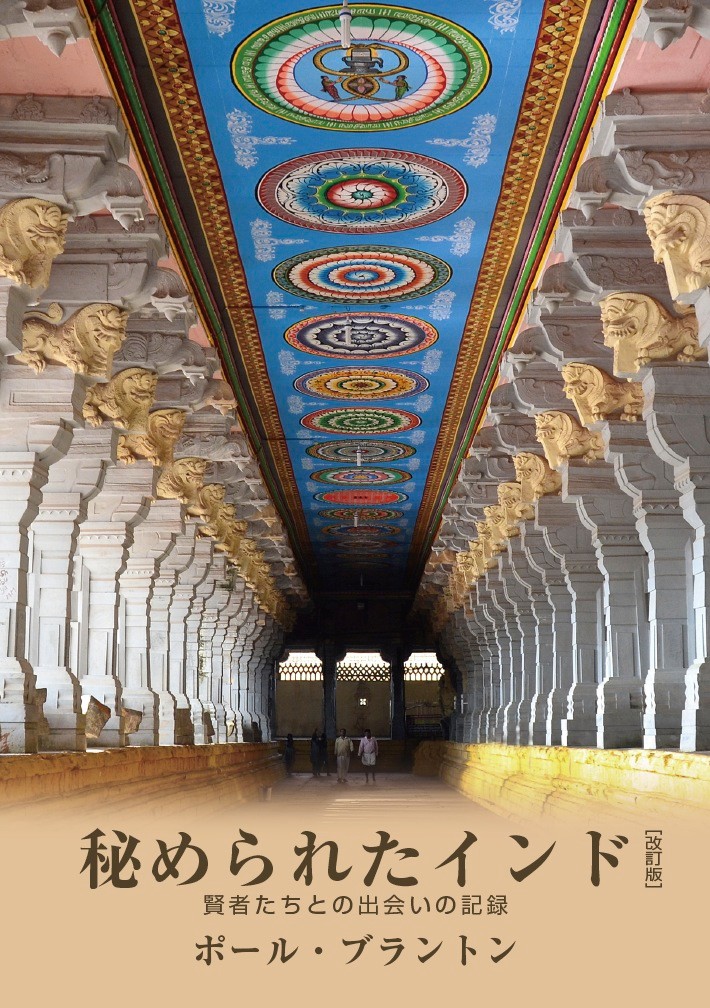

「秘められたインド」

それは私の生活すべての色彩豊かな背景となってしまった。食べていても、歩いていても、話していても瞑想していてもそれから目を挙げれば必ず、この山の奇妙な、頭の平たい姿が大空の中か窓の向こうで私の方を向いているのである。

たとえかれが人力の及ぶ限り外界から絶縁されていても、アリアドネの糸を発見した者は誰でも、かれとの霊的接触に導く内面的通路を歩いて行くことができるのだ。

(本文より)

ポール・ブラントン著 日本ヴェーダーンタ協会訳

日本ヴェーダーンタ協会1982年5月19日初版発刊

2016年4月 改訂新書発刊

現在の定価1400円(税抜)

原本 「A Seach in Secret India」

「秘められたインド」解題

原著は1934年、英国ライダー社から出版。邦訳は1975~76年に日本ヴェーダーンタ協会会誌「不滅の言葉」に連載。第9章 聖なるかがり火の山、第16章 密林の草庵にて、第17章 忘れられた真理の一覧表、が直接ラマナ・マハルシについての記述である。

インドの「秘められた」「聖なる」ものを求めて旅をしたジャーナリストであったブラントンが、ついにそれを発見し「密林の草庵」にマハルシを訪ね、対面し、言葉を交わす光景が、きめ細かく美しい文章で描かれている。

「自分は南インドのこの静かな、へんぴな一隅で、インドの霊的超人たちの最後の人々の中の一人のもとに導かれたのである」

「霊的確信を得るためのわたしのたたかいは勝利に終わったのだから、しかも私はその勝利を大切に抱いてきた合理主義を盲目的な軽信ととりちがえるようなことをせずに得たのだから、私は静かな満足を感じる」・・・。

西洋世界に東洋の賢者マハルシについての情報を与える画期的な役割を果たしただけではなく、邦訳によって、日本でのラマナ・マハルシブームのきっかけとなった。邦文は正確で流麗である。

柳田文献より引用

このコーナーで対象としている「ラマナ関連書籍」とは、

「純粋にラマナ・アルナーチャラのみを対象とする」ということを大前提として、ラマナの教えや問答あるいはライフストーリーやお写真などを直接・間接的に編集して、ラマナアシュラムの認可を経て出版・翻訳された書籍群である。

それ故に、内容構成の一部として「ラマナの存在に言及し、その教えを紹介・解説する」項目が入っている・・という体裁の書籍は対象としていない(数が多すぎて到底把握しきれないからでもある・・笑)。

実はこの「秘められたインド」という書籍も上記の基準に照合すれば、純粋な狭義の意味での「ラマナ関連書籍」ではないのだが、この書籍に関しては「例外・番外編」として紹介したい。

というのも、この書籍は同じく80年代初頭に出版された他の2冊「ラマナ・マハリシの教え」・「南インドの瞑想」と並んで、「日本におけるラマナ情報の紹介」に及ぼした影響力は極めて大きい・・という点で歴史的な価値を有するだけではなく、

その内容は「教えの解説」というよりも、著者が「いかにしてラマナ信奉者となっていったのか?」を綴る記録でもあり、現在にあっても我々をラマナ=アルナーチャラへと誘う強力な魅力を放っている著書だからである。

有名な記述の紹介

また特に有名な、

「針の落ちる音も聞こえるほどの静けさが、長い広間のすみずみまでを支配している」

という描写(旧版144ページ)が読者に喚起したイメージは未だに強大だし(残念ながら記述された頃から80年後の現実はそうではない・・笑)、

また旧版302ページに書かれている「強盗事件」、

「ある夜盗賊の群が草庵におし入り、金のありかを探したが、食物の購入を担当する人が管理していた数ルピーしか見出すことが出来なかった。

盗賊たちは大そう腹を立て、太い棒でマハーリシをなぐってひどいあざをこしらえた。

賢者は彼らの攻撃に忍耐づよく耐えたばかりでなく、去る前に食事をとって行けとすすめた。彼は本当に、彼らに若干の食物を与えた。

かれは心中に、彼らに対するいささかの憎悪も抱かなかった。その霊的無知に対する憐れみが、、彼らのかき立てた唯一の感情だったのである。」

・・・・このエピソードは、現在でもラマナアシュラムがゲストに対して「食事を振る舞う」ということにいかに力を入れているか?→

についての「歴史的理由」の一つでもあるだろう。

物語として大変面白い・興味深い内容

そしてこの書籍はラマナに関する大変秀逸な記録でもあるだけでなく、物語として大変面白い・興味深い内容でもある。

著者のポール・ブラントンの文章は、神・サットグルを熱烈に讃えようとするあまりに頻繁に目に付きがちな「過剰な美辞麗句による粉飾的形容」などというある種の「臭み・嫌らしさ」が感じられず、むしろ素直でシンプルな叙述が中心でさすがはジャーナリストの書く洗練された文章であり、

また同時に知識階級に属する西洋人という出自故に、自然科学的・西洋哲学的な「懐疑精神」を常に失わずに、「インドの神秘」に対して単なる興味本位ではない「実存的な」希求からアプローチしている・・・という点が大いに共感されるのである。

従って単なるルポルタージュではないし、一般的な意味での「教えの解説・紹介」という体裁でもなく、そのような西洋的近代教養を備えた知識人が、いかようにして「ラマナ=アルナーチャラ」の信奉者となっていったか? そしてそれほどまでに抗しがたいラマナ=アルナーチャラの魅力!!・・・・が描かれている。

それだけに同じく近代合理主義的世界観のもとに思想形成されてきた「非インド」外国人である我々が(同じアジア人としては、著者より「インド寄り」な傾向にあるとしても)、このヒンドゥという精神風土が生み出した霊性の精髄である「ラマナ=アルナーチャラの比類無き臨在と恩寵」に惹かれていく・・という事象について、違和感なく心情的に同調しうるわけでもある。

サイト管理人の私的考察

ところでサイト管理人はこの書籍の存在をもちろん昔から知っていたのだが、実際に読んだのはお恥ずかしいことに昨年(2016年2月)なのであった・・・「アルナーチャラの宣伝屋」としては大失態だったわけだが(笑)、逆に今頃になって読んだが故に感動した記述もあった。

とりわけ下記に紹介する抜粋文章などは、サイト管理人自身がアルナーチャラ滞在を積み重ねる過程で強烈に実感しているインプレッションとほとんど同じ内容が描写されていて、

私もまた彼と同様に、自然科学的・西洋哲学的な「近代合理主義&懐疑精神」を常に失わずに、「インドの神秘」に対して単なる興味本位ではない「実存的な」希求からアプローチしているだけに(出自はかなり異なるが・・笑)、

「ああ、これは私が感じているものと全く同じではないか!!・・・ということは、私の感覚も的外れなものじゃないのだな(笑)」

という確信を新たにした・・・のでもあった。

第17章「忘れられた真理の一覧表」より抜粋

その1 ラマナについての叙述 旧版314~315ページ

>>>>>

この人の最もすばらしい部分は内に秘められているのだ、という感じがする。かれは最も深い豊かな叡智にみちている、ということは直感的に認められるのだが、目につかない。ときどき、かれは相変わらずふしぎに遠いところにいる。そして他のときには、かれの内なる慈悲の愛深い祝福が、私を鋼鉄のたがでかれに縛りつけるのだ。私はかれの人格の謎を甘受して自分がみるままのかれを認めることを、学ぶ。

しかし、たとえかれが人力の及ぶ限り外界から絶縁されていても、アリアドネの糸を発見した者は誰でも、かれとの霊的接触に導く内面的通路を歩いて行くことができるのだ。そして私は、正真正銘の偉大さを示す雰囲気が手に触れられるようにはっきりとかれを包んでいるにもかかわらず、実に素朴で慎み深い、という彼が大好きなのだ。

かれは、この国の人々の神秘を愛する性質をひきつけるために神通力や聖職者流の知識を示すようなことは決してしない。またいささかもぶるようなことはなく、自分の存命中に自分を聖徒の列に加えるようなあらゆる努力を強く拒否しているのである。

マハーリシーのような人々の存在は、われわれすべてが容易に近づけない領域からの神聖なお告げが歴史的に継続して伝えられてきたことを確証するようなものだ、と私は思う。更に、このような賢者はわれわれと議論をするためではなく、われわれに何ものかを啓示するために来るのだ、という事実を認めなければならない、と私には思われる。とにかく、かれの教えは私に強く訴える。かれ自らの態度および実際的な方法が、よく理解してみるとそれなりにまことに科学的なのである。

かれはいかなる超自然能力も導入しないし、いかなる盲目的信仰も要求しない。

(略)

かれの口には、「神」という言葉さえまれにしか上らない。かれは魔法と言う暗い、いかがわしい流れは避ける。その流れの中では実に多くの前途ある航海が難破のうちに終わったのであるから。

かれは簡単に、自己分析の方法を示す。それは、およそ人が抱くであろういかなる古代または現代の学説でも信仰でも実践することができる、ついには人を真の自己自覚に導く道である。

<<<<<<

その2 アルナーチャラについての叙述 旧版325ページ

>>>>>>

私は戸口に立って聖なるかがり火の山、アルナチャラを見上げる。この地方の人々は「聖なる赤い山」と呼んでいる。

それは私の生活すべての色彩豊かな背景となってしまった。食べていても、歩いていても、話していても瞑想していてもそれから目を挙げれば必ず、この山の奇妙な、頭の平たい姿が大空の中か窓の向こうで私の方を向いているのである。それはとにかくこの土地では逃れられないことだ。

しかしこの山が私にかけている呪文は更に一層逃れられないものである。私は、この奇妙な孤独の峰が私に魔法をかけたのではないかと疑う。

この山の内部は空洞であって、その中には人間の眼には見えない、何人かの偉大な霊的生きものが住んでいる、というこの土地の伝説がある。私はこの話を、子供じみた言い伝えとして軽べつしている。

しかしそれでも、この寂しい山は私を強く束縛するのであるー私はこれより無限にもっと魅力的な山々を見ているのにー。このごつごつした自然の断片は、赤い紅土の丸石が無秩序なかたまりをなしてそこら中にころがり、日光の下で消えかかった火のように輝いて、畏怖の念を起こさせるようなはっきりとした影響力を放射する、強い個性を具えている。

<<<<<

是非ともお勧めの書籍

既に絶版となって久しく入手困難な状況下にある「ラマナ・マハリシの教え」・「南インドの瞑想」とは違って、この「秘められたインド」は現在でも日本ベータンダ協会サイトから容易に入手可能である。→

現在に於いてもこの書籍を読んで「ラマナ=アルナーチャラ」に魅せられ、現地を訪問・滞在したいという希望を抱くようになった人というのは決して少なくないだけに、未読の方には是非ともお勧めの書籍である。

←目次に戻る

←目次に戻る

前のファイルに戻る→

←次のファイルに進む

←次のファイルに進む