インドを旅するバックパッカー的格言からの提言

サイト管理人は元々インド及び東南アジア方面のバックパッカー上がりですが、昔からインドを旅するバックパッカー達の間で流布してきた「格言」を紹介します。

バックパッカーでは無い旅のスタイルであっても、これらの格言はインドを旅する外国人にとっては大いに注意喚起を促すことでしょう。

1・「荷物の重さはカルマの重さ」

「不安」と荷物の量は大体正比例します。荷物を軽くするコツは「先に鞄の大きさを決める」ということで、「持って行く荷物を全部揃えてから鞄を探す」となると結局荷物の量は「あれもこれも・・」と無限大に膨らんでいきます。

まあ大概の場合、「あれを持ってくれば良かった」というよりも「こんなもの持ってこなきゃ良かった」という反省・後悔の方が圧倒的に多いです。

アシュラム周辺にはスーパーマーケットが2軒あり、日常生活用品の殆どは現地で調達可能です・・・ただし「品質」はあまり良くないですが(笑)。

☆日本から持って行った方が良いもの

持病のある方は「普段常用している薬品類」

女性の生理用品・・もちろんインドでも入手できますが、品質&使い心地は知人たちの見解によれば「日本製がベスト」だそうです。

☆あると大変便利なもの

「湯沸かし用電熱コイル」

アシュラムの食堂で提供されるお茶やコーヒーは基本的に「砂糖・ミルク」がどっぷり入った甘いもので、これは外のお茶屋さんも同じ。

もちろん冷たい「清涼飲料水」はどこでも買えますが、「熱々のストレートティーやコーヒー」を飲みたくなった時、これがあると部屋の中でいつでも「お茶」が出来ます。

また日本から「緑茶(現地でもインド製が買えますが)」・「インスタント味噌汁」を持参すればこれも飲めるわけで、とりわけ体調を崩したときに「味噌汁」はてきめんに効きます。

因みにインド製品の湯沸かしコイルも簡単に入手できます・・・が品質は劣悪で防水処理が不十分なため、20~30回ぐらいで電源がショートしてお陀仏となります(笑)・・まあ値段は安いので、短期滞在なら「使い捨て」のつもりで購入すれば良いのですが。

☆書籍類は出来るだけ持って行かない方がいい

アシュラムとして「持ち込み禁止」としているわけではありませんが、せっかく「ラマナ=アルナーチャラ」の臨在と恩寵をもっとも身近に感得しうる場所に来ているのですから、

「ここで何をするのか・しないのか?」という視点で鑑みると、「読書に注意&集中力を費やす」という営為はいかがなものか?・・ということにならないでしょうか?

特に「哲学・宗教・スピリチュアル」関係書籍は、例えて言えば

「せっかく遊園地に来ているのにそこのアトラクションを無視して、わざわざ持参したゲーム機で遊ぶ」

ようなもの・・ではないでしょうか?

そんな具合なのでとりわけ短期滞在の場合は、「ラマナ=アルナーチャラ」それ自体を十分に感得することに時間を当てる為にも、持ち込み書籍は「空港での乗り換え待ちでの時間潰し用」の文庫本位にしておくことをお勧めします。

もっともアシュラムの図書館には、これまで出版された日本語翻訳版の「ラマナ関連書籍」は現在絶版・入手困難となっているものも含め全てが所蔵されているほか、「日本ラマナ協会のニューズレター」も創刊号からファイリング保管されていて、他所ではなかなか目にすることが困難な「故・柳田先生が執筆された文献群」を閲覧することが出来ます。

2・「One Day One Thing」

俗に「インド的不合理」と呼ばれる状況があって、日本の生活では何でもない「ちょっとした作業・事務処理」に予想外に手間暇がかかって苦労する事態に遭遇することがあります。

基本的に「お客さんの便宜を図るための」サービス精神は希薄ですので、日本の日常生活の感覚で、一日にあれこれ用事をこなそうとして予定を詰め込んでも結局は徒労に終わる・・・ことが珍しくありません。

というわけで「One Day One Thing」が奨励されます(笑)。

とりわけアシュラム生活の基本スタンスは「何もしない」のがベストであり、「セミナーもワークショップもカリキュラムもプログラムも一切無い!!」というラマナアシュラムでの在りようの意義を「訪問者それぞれが真摯に取り組む」姿勢も必要なのではないでしょうか?

ある主婦の方の実感として、

「滞在期間中ずっとアシュラムの食事を頂いていたのですが、そうすると全く上げ膳据え膳だし、『3度3度の家族の食事を作る必要がない』状態が続く・・というのはとても新鮮な体験でした」

というのがありましたが、例えばこの体験から、

「3度3度の家族の食事を作る」・・のが「主婦」という存在様式の一つの営為であり、「主婦」であるということが「私」の属性&アイデンティティの一つとして無意識の内に(社会的)枠組みとして刷り込まれている。

という状況から一時的に離れることで、「私は誰か?」の問いを深める契機にもなり得る・・・わけですね。

案外「何もせずにいる」というのは難しかったりします。

「何か(意義のある)こと」をして「充実」していないと、何だか落ち着かなかったりします・・・何故でしょうか?(「何が充実させられるのか?」とも問える)

「何か(意義のある)こと」をしている・・・ということで、「私」の属性・アイデンティティを確認したい、「充実」しているということで「高く?」価値評価したい・されたい・・・という衝動かもしれませんね(「何」に対して高い・低いのか?&「誰に」評価されたいのか?・・とも問える)、

ではそうせずにいられない、その営為の主体である「私」とは誰か(何か)?

3・「正露丸は全く無意味」

初めてのインド旅行となるとほぼ全員が持参してくる「正露丸」ですが、実際にはあまり使われることはないだけでなく、意外なようですが「全然効かない!!」というのがバックパッカーの間では定説です(笑)。

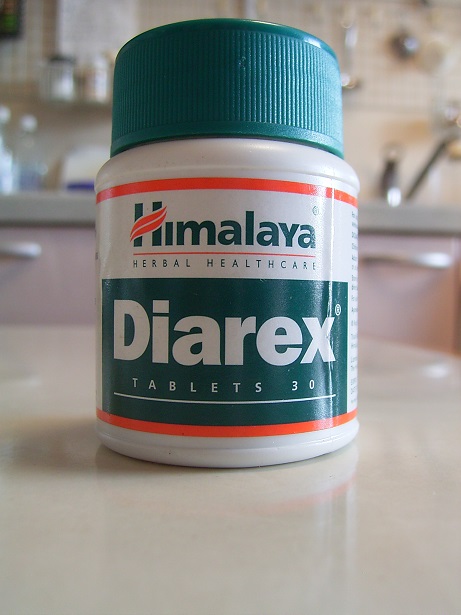

現地の下痢には現地の処方が一番・・・でもあるわけで、例えば門前の「ラマナ・スーパー」でも販売されているヒマラヤ社の「Diarex」というアユルヴェディックな内服薬も結構効き目があります。

この「ヒマラヤ社」の製品は他にもなかなか優れものが多いです。 ヒマラヤ社サイトはこちら→

また下痢に限らず体調を崩した場合はアシュラムの診療所で無料(オフィスにドネーションしてくれと言われます)で受診でき、あれこれ処方してもらえます。

また単に衛生的な事情・異文化ストレスからくる体調不良だけでなく、アルナーチャラは「インド最大級のパワースポット」でもあるため、いわゆる「浄化作用」が起きて体調がおかしくなる・・・こともよくある話です。

と

りわけアルナーチャラは「炎のエレメント」の聖地ですので、「気が上がりやすく、熱が出てふらふらする感じ」になることがあり、これらの現象は通称「炎の浄化」と呼ばれています。

4・「質問する時は3人以上に聞け」

インド人に道を聞くと嘘ばかり教える・・などと巷間言われたりしますが、その背景には「知らないと答えるのは相手に失礼」という意識があるらしく、

「正確なことを知らない場合でも、とりあえず『たぶん真実だろう』と思われる半ば『希望的観測』な内容を答える」

・・事になるそうで、質問する側としては3人以上に聞いて「より正解に近いと思われる」答えを信じて試行錯誤する・・・覚悟が必要です(笑)。

もちろん最初に「正確に知っている人」に当たれば苦労はしないのですが。

5・「遠慮なく『No Thank You』を連発せよ」

基本的にインド個人旅行の大鉄則として、

「頼みもしないのに向こうからしつこく『親切』を押し売りしてくる輩」は問答無用で一切無視すべし!!

というのが危機回避の最大のポイントです。

空港に到着して税関エリアを通過してロビーに出た直後から、「両替は済んだか?」とか「ホテルは手配したか?」とか「タクシーはこっちだ」など次々にアプローチされますが、全部「ノーサンキュー」できっぱり断ること。

日本人の特長である「曖昧な笑顔」は大いに誤解のもとなので、明確に「NO!!」を連発すること、「親切そうな人だから、むげに断るのは悪いのでは?」という「心遣い」は全く無用です。

怪しい連中は必ず「とっておきの素敵な笑顔とフレンドリーな雰囲気」でアプローチしてきます。

そんな連中に例えばうっかり「アシュラムからの送迎タクシーを探している」なんぞと言おうものなら、「ああ、それはこっちにいるよ」とか「その運転手は事情があって来れなくなったから」とか、いかにもそれらしい嘘八百の口実で親切ごかしに強引に誘導され、全然違う車に連れ込まれます・・・。

典型的な詐欺師の手口ですが、「危機管理意識」に疎い日本人はこの手の被害が多いです。

本当に困った時は、こちらから「普通の人」に声をかけると、言葉少なに「必要なことだけ」を助けてくれたりします。

空港の場合は制服姿の空港職員もしくは警備の警察官や軍人さんとかに聞くのも一つの手・・日本では「武装した軍人」には間近に接する機会がないので「ちょっとおっかないかも?」・・ですが、案外親切に対応してくれる人もいます。

最後に・・サイト管理人の私的見解

「初めてのインド」「初めての個人手配旅行」となれば、あれこれと心配な事が多々あることでしょう。

しかし少なくともアルナーチャラへの訪問・滞在の旅は、決して「深山幽谷・人跡未踏の秘境」に探検に行くわけではありませんので、それなりの「ポイント」を押さえれば何とでもなります。

どんなベテラン・ツーリストでも同じように、「初めてという経験」をしてきたわけですし、「未知の領域に踏み込む」事自体が「エゴの超克」の第一歩でもあるわけです。

サイト管理人に相談をしてくる方というのは、「インドは初めて」・「個人手配旅行は初めて」・「英語はあまり話せない」というケースが多いのですが、

そういう方にとっては、なるほど確かに「ハードルが高い」のは事実であるにしても、やはり肝心なのは、

「それでもとにかくアルナーチャラへ行きたい!!」

・・・という情熱が全てに優先するというか、自身の中で最優先されるが故に、あれこれ諸々の「不安」も抱き抱えたままであろうとも、勇気を振り絞って旅に出る!

ことになるわけです。

もし本気で「それでも何とかして行きたい!!」という動機から突き動かされるのであれば、

もし「いてもたってもいられない!!」というほどにその感情がぬぐい去れないものであるのならば、

それはまごうことなく「ラマナ=アルナーチャラ」からの誘い&招命なのです!!

付記

長沢哲夫氏による詩~「ラマナ・マハリシの教え」後書きより

アルナチャラ

ラーマナアシュラムの瞑想室

ラーマナの前に坐る

一つの言葉がくり返される

”私とは・・・・?”

アシュラムの食堂

南インド風の豊かな食事

バターミルクをすすりながら

一つの言葉がくり返される

”私とは・・・・?”

アルナチャラをまわる田舎みち

アルナチャラをながめ

アルナチャラと口ずさみ

アルナチャラを想い

アルナチャラに礼し歩きながら

一つの言葉がくり返される

”私とは・・・・?”

雲一つない青空が

はてしなく広がる平らな大地と接するところに

陽がかたむきはじめ

みるみるうちに赤くそまっていくのを

アルナチャラの小さな岩に腰をおろし

ながめる

アルナチャラ 火の丘

アシュラムにもどり

ラーマナの姿の前に坐る

”私とは・・・・?”

ラーマナが暮らし 息をひきとった小さな小屋

まわりの静けさよりも静かにたたずむ

ラーマナの笑みの輝き

アルナチャラ

目に見えないさまざまな光がたむろしている

アルナチャラ 限りなくまばゆい光

人がうまれ そこに死んでいく

世界がうまれ そこに消えていく

アルナチャラ 光り

心のむくそこに消えることなく輝き続ける

”私とは・・・・?”

とさぐる心のおくそこに

アルナチャラ

アルナチャラ

アルナチャラ ラーマナ