アルナーチャラのあるタミルナドゥ州界隈はベンガル湾に発生するモンスーンの影響を受けるため、他の殆どの地域と異なり10月下旬~12月上旬あたりが雨季となる。

そしてこの雨季の降水量が、翌年春の酷暑季の「貯水量」に直接関係するわけで、とりわけティルヴァンナマライ近郊は河川や湖といった大きな水源が無いため、雨季に十分な雨が降ってくれないと「渇水」状態が喚起され、状況が深刻になると水道局が「給水制限」を実施するわけである。

もっとも各地にため池的な設備があるし、御山自体がそれなりに水を蓄えたりもするので各個に「井戸水」を汲み上げてどうにか凌ぐ・・・ケースが多いわけだが、十数年に一度位はその井戸水も渇水する「干魃」状態に陥ることもあるわけで、どうやら今年2017年の酷暑季はそのような状況であるらしい。

(蛇足ながら2015年の雨季は「歴史的大豪雨」となり、タミルナドゥ州各地で大洪水被害をもたらしチェンナイ国際空港が約1週間閉鎖される・・という非常事態に陥ったのだが、この時の水を備蓄できれば良いのだがそういうわけにもいかない。)

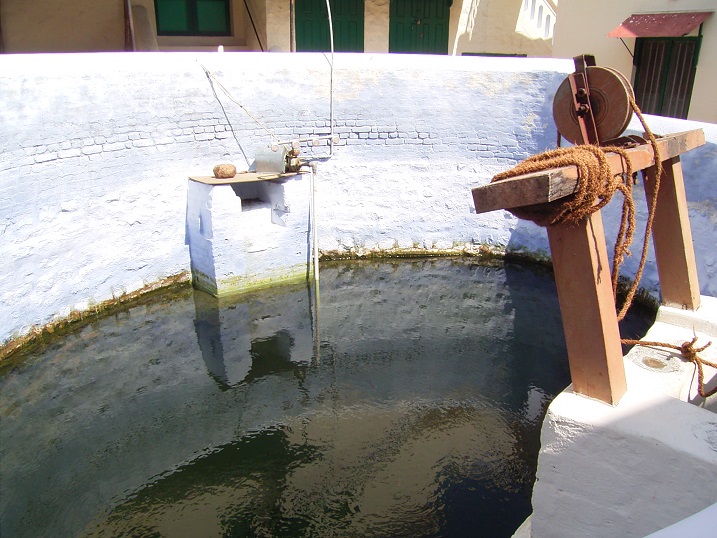

さてラマナアシュラムには大きな井戸が2つあって、オールドホール前にある井戸は「決して枯れたことがない」と言われているが(下記画像、現在では右側の画像のように「落下防止」ネットが設置されている・・・多分訪問者がスマホなどを落としたケースが多発したのだろう・・笑)

そうはいってもこの井戸から汲み上げる水だけでは需要が満たされないため、水源の豊かな遠くの村から水を買ってタンクローリーで運ばれてくる・・という状況になったりする。

それでも全てのゲストルーム群への給水量はとても賄えないため、今回のような「ゲストの受け入れ制限」という事態になることもあるわけで、現地在住の知人からの報告によれば、「おかげで?アシュラム内はどこのホールもガラガラですよ」ということであるらしい(笑)

一応7月末までとなっているのは、6月半ば以降から7月に入ると隣のケララ州が雨季入りして(こちらの降水量はインド全体の中でもかなり多いことで有名)、その雨雲が越境して?ティルヴァンナマライにもそこそこ雨をもたらし始める・・・ことが期待されるからである(これを「ケララのもらい水」などと呼んだりする)。

そもそもインドの酷暑季というのは4月~6月上旬辺り、毎日気温は40℃台半ば・・体感温度は50℃近いという状況であり、この時期の現地生活はかなりハードかつシヴィアである。

因みに西暦のラマナ命日が4月14日、母堂命日が5月19日、雌牛ラクシュミー命日が6月18日なのだが、要するに病める肉体が酷暑季に耐えられなかったから・・とも言えるのだろう。

アシュラムでエアコンが設置されているのは「アーカイヴ館資料保管ルーム(写真の建物だがここは一般公開されていない・・入館見学にはアシュラム幹部の許可が必要となる)」だけであり、それも人間のためではなく所蔵管理されている「歴史的資料」の品質維持が目的である。

それ以外ではオフィスや図書館はもとより、各ホールでもゲストルームでも天井から吊り下げられている「扇風機」だけなのだが、地域全体の電力需要が高まるため電力の供給が間に合わず停電してしまう・・ことが現在でもしばしばある(全体の電力ダウンを避けるため、わざと「区間停電」させるケースも多い)。

今でこそアシュラムの「非常電源システム」はかなり高出力なものが整備されたので、

地域が停電しても瞬時にそちらに切り替わるのであまり不便は感じなくなったが、以前は設備も貧弱でゲストルーム群には非常電源は供給されていなかった・・が故に、

「昼の一番暑い時に停電で扇風機が止まる」

・・・という恨めしい事態は日常茶飯事だったし、

馴染みのネカフェも当時は電源バックアップ設備がなくて、パソコンでメールや「アルナーチャラ滞在日記」掲載文章などを書いている最中にいきなり停電して、

「それまで書いていた長文があっさり消失(これはかなりダメージが大きい・・笑)」

・・・というのもしばしばであった。

さて、私が柳田先生宅の「留守番屋」をやっていた頃は何度かこの酷暑季を過ごし、その後も02年・04年は酷暑季の始め頃に滞在したが、それ以降はこの時期を「避ける」ようになった・・体力的にしんどいからである。

その中でも2001年の春というのもやはり「干魃」状況になっていた。

とにかく熱い!!のである・・・石造りの壁が熱を蓄えてしまい、部屋の中がレンジ状態になるのですな。

ベッドマッドも蓄熱してしまうのでとてもその上で就寝出来ない・・こともしばしばで、結局石張りの床の上にござを敷いて寝るのが最上!ということにもなる(或いはベランダなどで蚊帳を吊って寝る)。

故・柳田先生も酷暑季の滞在中はそうして過ごされていたそうだが、私が起居していた先生の家の2階ゲストルームは窓が西側にあって、強烈に西日に晒されるのであった(笑・・現在では周囲の庭木が成長してここの窓を日陰にしてくれるが)。

ただ先生の家のキッチンには冷蔵庫があったので、冷水と時に冷凍庫で作る砂糖水とミルクの「みぞれアイス」が、唯一の涼を取る手段であった・・停電すると効果半減だったが(笑)。

そこへ持ってきて「渇水・干魃」状況というのはまさしく「炎熱地獄」と表現しても過剰ではない・・・日々が続く中で、果たしていかように「修行生活」が営まれるのであろうか?

いやいやいや、冗談じゃない・・とうてい「修行」なんぞやってられるような状況ではないのざんすよ!!

前述したように瞑想ホール(オールドホール)にもエアコンはなく熱気が籠もるわけで、私のような「出来の悪い」信奉者には「心頭滅却すれば云々・・・」なんて清々しい境地なんぞ到底望めない「絵に描いた餅」なのであった、わはははは・・・・・!!

大体そもそも、アートマ・ヴィチャーラ(真我探求)に集中しよう!!・・という「気力自体が損なわれる」わけだが、さてそうなると出来ることは限られてくる。

結局お馴染みの「食って寝て歩く」・・・しかないわけで、

私がやっていたのはある程度熱気の収まる夜間のギリプラダクシナと、「カルマ・ヨーガ」としてのちょっとしたセーヴァ(奉仕作業)なのであった。

ギリプラダクシナ(アルナーチャラ巡回行)についてはこれまで何度も書いているし、いずれまたここでも何かしらそのテーマの元にまとめた文章を書こうと思うので、今回はアシュラムでのセーヴァについて書いてみることにする。

・・・というつもりだったが、前置きの「渇水と酷暑季」の話が長くなり過ぎた?ので、これは次回の話題にするとしよう(笑)乞う、ご期待!!