その風景にはどこか厳しく険しいものがある。あたかも巨人の手によってばらまかれたような巨大な岩石があちこちに横たわっている。乾燥したとげのある低木やサボテンの垣根、日に焼きついた野原があたりを覆い、見渡せば不気味な形に浸食された小さな丘陵が点在している。それでもほこりっぽい道沿いには、ところどころに数々の巨木が大きな影を投げかけ、沐浴場や井戸の近くには、目が覚めるほど鮮やかな水田の緑が広がっている。

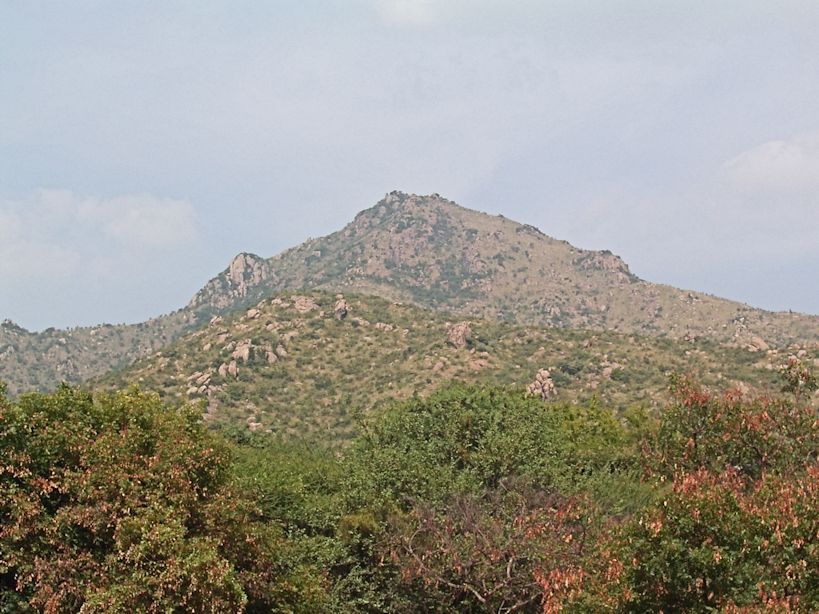

この荒涼とした美の中に、アルナーチャラはそびえ立つ。八百二十メートルほどの高さしかないが、それはこのあたりに圧倒的な存在感を放っている。アーシュラムがある南側から見ると、シンプルで、左右の稜線はほぼ対照的に見える。その均整美をより完璧なものにするため、ほとんど毎朝山頂は霞がかかっているか白雲の王冠をいただいている。

だが十三キロの周囲を南から西へ、アルナーチャラをつねに右側に見ながら定められたように歩いていくにつれ、それが表情を変えていく様は、ただただ驚くばかりだ。それぞれの容貌はその特徴と象徴性を表している。ちょうど二つの想念の合い間に真我が垣間見えるように、シヴァやシャクティなどと呼ばれる五つの峰の頂の合い間からは山頂がかろうじて見える。

「ラマナ・マハルシの伝記~賢者の軌跡」(アーサー・オズボーン著、福間巌訳)第6章冒頭より抜粋

<ギリプラダクシナと運動の中での瞑想>

一人のサドゥーが毎日丘を巡回していた。彼はなんらの瞑想もジャパもしたことがなかった。ある日、彼がシュリ・バガヴァンにある本をほしいと頼んだとき、シュリ・バガヴァンは私に、その本を彼に渡したどうかたずねた。私は渡したと答えた。私はシュリ・バガヴァンに、なぜそのサドゥは、ギリプラダクシナにのみ関心があり、他の何ものにも関心がないのに、本を欲しがったのかをたずねた。

シュリ・バガヴァンは次のように言った。

「ギリプラダクシナよりよいものは何もない。それだけで十分だ。もしあなたが一つの場所に座って、ジャパあるいは瞑想をするならば、心はさまよい歩くかもしれない。しかし、ギリプラダクシナをしている間は、脚は動いているが、心は静止しているだろう。歩きながら、なんら他の想念なしにジャパあるいは瞑想をすることは、運動のなかでのサマーディーとよばれる。それがその頃歩くことが非常に重要であると考えられた理由である。

ギリプラダクシナは特に重要である。丘の上には数種の薬草(ハーブ)があるから、それらの微風は健康によいだろう。丘の上には今日でさえ、われわれはそれを見ることができないけれども、数人のシッダ(達人)や賢者がいる。彼らまたわれわれに見られることなく丘を巡回している。

我々が丘を巡回するとき、われわれは道の左側を歩かねばならない。さもないと彼らの動きを妨害することになるだろう。われわれはまた、彼らの近くを歩くことから利益を得るだろう。われわれは彼らの祝福を得ることにもなるだろう」。

私はギリプラダクシナの重要性について聞いたことは大変幸せであった。私はそれ以来ずっと、ギリプラダクシナにいっそう熱中するようになった。

クンジュスワミの「回想録」より抜粋 (柳田侃訳)

<ギリプラダクシナと瞑想>

アルナーチャラはシヴァそれ自身ですが、聖山巡回はたんに丘の周りに点在する寺院やリンガムを礼拝して歩くシヴァ信仰の儀礼であるだけではなく、この丘に想いをめぐらせるもののエゴを根こそぎにする(『文字の結婚花輪』第1頌)瞑想にほかならないのです。

アルナーチャラは「すべての知識を使い果たす知の精髄」(聖者アルナギリナータ)であり、「それを見る人々のすべてのヴァーサナ(心の習性)を直ちに、きっぱりと破壊する力を持つ知の塊」(賢者ジュニャーナサンバダール)であって、「知の道(ジュニャーナ・マルガ)」によって解脱をめざすものにとって、ギリプラダクシナは欠かすことの出来ない修行だったのです。

ギリプラダクシナが瞑想にほかならないということは、すでに古く『スカンダ・プラーナ』の中に記されています。

その第1部第3篇アルナーチャラの栄光はバガヴァンの書物にも引用されていますが、その前半部第9章の32頌は、

「帰依者は火の柱という性質をもつ形(アルナーチャラのこと)に瞑想すべきである。彼はアルナードリ(アルナーチャラの別名)としてよく知られているリンガに瞑想すべきである。この巨大なリンガに瞑想するとき、帰依者はゆっくりと巡回すべきである」

と記しています。

また続く第33頌には、

「8つの形をもつこの火のリンガに正しく瞑想し、それを巡回するとき(帰依者は)その罪業を焼き尽くすであろう」

とあります。

ギリプラダクシナが瞑想であるということは、「瞑想を真我探求のための手段として位置づける」バガヴァンの教えからすれば、それは至極当然のことでした。

ギリプラダクシナはまさに「歩く瞑想」にほかなりません。タミルの詩聖といわれ、シュリ・バガヴァンの親密な帰依者であったムルガナール(Muruganar)は、かって48日間続けてギリプラダクシナを実行し、ニルディ・リンガムからアディアンナマライの間(全体で13キロ半あるギリプラダクシナ・ロードの約4分の1の距離)をなんらの身体意識なしで歩いた、と言っています。

瞑想において「最善の姿勢とは真我の中にあること」です。バガヴァンは言いました、

「ギリプラダクシナより良いものは何もない、それだけで十分だ」。

しかしなによりも人々をギリプラダクシナにいざなうのは、アルナーチャラという丘がもつ凄い牽引力とエネルギーでしょう。バガヴァンは言っています。

「やってみなさい。そうすればあなたがアルナーチャラの牽引力に抵抗することが出来るかどうかがわかるでしょう」と。

実際にティルヴァンナマライに行き、ギリプラダクシナを体験してみると、このことがはっきりと理解されます。裸足で道を歩くことに慣れていない外国人にとっては、はじめはしばらくの間は足の痛さに耐えるのが精一杯ですが、脚が出来上がるとバガヴァンの言葉がその通りであることがわかってきます。

『スカンダ・プラーナ』はギリプラダクシナを「規則的に(regularly)に」行うことの重要性を指摘していますが、これを続けていると、歩き終わったあとに不思議な力が内部から沸き起こってくるのを感じられるようになります。

またスカンダ・プラーナは述べています、「アルナーチャラの巡回よりすぐれた苦行(penance)はない」と。(The Skanda-Purana,Dr.G.V.Tagare訳 Part3 P186)

ギリプラダクシナの約13キロの道を裸足で歩き通すのは、わたしたち外来者にとって始めは大変な苦行です。

しかし明日はもう休もうと心に決め、くたくたに疲れてアシュラムに帰着したわたしを、アルナーチャラは翌朝再びプラダクシナに駆り立てます。それはアルナーチャラが肉体の苦痛というエゴを取り除く不思議な力をもっているからではないでしょうか?

古来からインドの教典は、「カイラーサ山はシヴァの住居にすぎないが、アルナーチャラはシヴァそれ自身である」と繰り返し述べてきました。

またバガヴァン以前のティルヴァンナマライの最も有名な聖者といわれるアルナギリナータは、アルナーチャラを「すべての知識を使い果たす知の精髄(essence of Jnana)」と指摘しています。

バガヴァン自身ギリプラダクシナを46才の年まで日常的に実行し信者たちにも、

「やってみなさい。そうすれば、あなたがアルナーチャラの牽引力に抵抗できるかどうかがわかるでしょう」

と述べて、年齢や肉体的条件にかかわらず実行するよう奨励されました。

いうまでもなく、シュリ・バガヴァンの教えの精髄は「真我の探求」にあります。しかしバガヴァンの生涯を通じて、真我の探求はアルナーチャラと離れ難く結びついていました。神そのものであるアルナーチャラへのバクティ(献身)が真我の探求と不可分のものとなっていたのです。

アルナーチャラの丘を右肩に感じながら真っ暗闇の中を前方の一点を見つめながら独りで静かに歩いているとき、神(シヴァ)、グル(バガヴァン)と真我の合一、一体感を味わうことができます。

わたしはギリプラダクシナの体験を重ねることによって、そのことをよりよく理解することができました。

以上は柳田文献(柳田侃著述による関連資料群)よりサイト管理人の任意による抜粋編集

ラマナご自身によるギリプラダクシナへの言及のあれこれ

ここにあるすべての岩はリンガムである。ここの食べ物はすべて不老不死の妙薬だ。ここに生える木々は天上界に属する。

ここの水はシヴァ神の髪から流れ出たガンジス河の水だ。

ここはシヴァ神の領域である。ここで歩む一歩は全世界を巡るに等しい。居眠りでさえサマーディとなる。この聖なるアルナーチャラに等しい場所が他にあろうか?

他の聖山は神の宿る山だと言われている。だがアルナーチャラは山の姿をとった神そのものだ。

だからこそ、アルナーチャラの周りを歩くことには、特別な神聖さが伴うのだ。

インド中、そして世界中の無数のシッダ・プルシャ(真我実現した賢者)がアルナーチャラを訪れ、山の周りを回る。

彼らは光の姿でやって来る。私はこれまでその光を見てきた。もし本当の帰依心があるなら、あなたにも彼らが見えるはずだ。

プラダクシナは「すべてが私の中に在る」を意味する。アルナーチャラの周りを歩いて回ることには、世界を一周するに等しい霊験がある。

つまり全世界がこの山の中に凝縮されているということだ。それゆえ、すべてが真我の中に存在するのである。

「ギリプラダクシナより良いものは何もない、それだけで十分だ」。

そして21世紀の現代インドにおけるギリプラダクシナ・・・

<アルナーチャラは不滅!>

(サイト管理人注記・この文章が書かれたのは93年4月である)

昨年から一部始まっていたプラダクシナ・パスの舗装工事が本格的になり、以前にははだしの足に心地よかった砂地の道に、角のとがった石ころが敷き詰められ、コールタールで固める「簡易舗装」の工事が大々的におこなわれているのです。舗装の出来上がったところはともかく、石ころを敷き詰めた道は、まさに”針のむしろ”です。「わたしは肉体」という想念をを捨て、足の痛さを逃れようと必死でそこを通り過ぎると、また次々に難所がやってきます。

ギリプラダクシナ・パスの舗装は、幹線道路のトラックなど交通量増大による混雑を緩和するため、バイパスを作ろうという州当局の計画によるもののようです。

都市間の物流の便を計る目的で、地元住民には直接何の利益ももたらさず、逆にトラックの轟音で安眠を妨げられるだけの、「悪しき開発」の典型がここにみられます。

もちろん沿道の宗教施設への影響やギリプラダクシナをする人々への配慮など全くありません。

間もなくわたしたちは、完全に舗装された道路の上だけを通って、アルナーチャラを一周することになるでしょう。バガヴァンが通った頃を彷彿とさせる静かな並木道と美しい聖なる山という情景は、すっかり影をひそめてしまうでしょう。

(サイト管理人注記・2015年現在ではまさしく「完全に舗装された道路の上だけを通って、アルナーチャラを一周する」状況となった。「静かな並木道」は僅かに面影を残している)

しかし、わたしたちは嘆き悲しむ必要はありません。このような「近代的開発」が進めば進むほど、人びとは失われた本来の自己を求めて内面の世界に注意を向けるでしょう。周囲の道がたとえコンクリートで固められようとも、

「神そのもの」であり「知の精髄」であるアルナーチャラは厳然と聳え立ち、わたしたちの「エゴを根こそぎに」し、無知から解き放ってくれるに違いありません。アルナーチャラは不滅です。

「アルナーチャラよ!あなたはハートの中で瞑想するもののエゴを、根こそぎにする。ああ、アルナーチャラ」

以上柳田文献(柳田侃著述による関連資料群)より抜粋